دوافع السياسة الخارجية الفرنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- 19-12-2020, 17:19

- 2531

أنشأ الإرث الإمبريالي الفرنسي شبكةً بشريةً معقَّدةً بين فرنسا وبلدان شمال أفريقيا أو لبنان، والتي يترتب عليها عديد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية. ويشكّل المواطنون ثنائيو القومية والمواطنون الفرنسيون المرتبطون شخصياً بهذه البلدان دعامةً لمجموعة كبيرة من العلاقات الثنائية في مجال العلوم والتجارة والثقافة. وتشكل شبكة المدارس والمؤسسات الثقافية أيضاً سمة مركزية لهذا الاتصال البشري. ففي العامين 2017-2018، تواجدت 39% من المدارس الفرنسية في العالم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مع وجود نحو 136.000 تلميذٍ في 128 مدرسة. وما يعزز هذه العلاقات الثنائية أكثر التبادلات والمشاريع الثقافية، مثل “متحف اللوفر في أبوظبي”. كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة رئيسية للصادرات الفرنسية والتوسع الصناعي. وتتعاون شركات صناعة السيارات أو شركات المترو الفرنسية مع شركات شمال أفريقيا في مشاريع استراتيجية في طنجة أو وهران.

ويشكّل لبنان مثالاً جيداً حيث تتفاعل هذه الأبعاد مع مشهدٍ جيوسياسيٍّ ساخن. وتشكل فرنسا موطناً لمجتمعٍ كبيرٍ وحيوي من الأشخاص الذين يحملون الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، ما يُنشئ جمهوراً من الأنصار الذين يتوقعون اهتماماً من فرنسا بلبنان. وإضافة إلى ذلك، ترى دوائر السياسة الخارجية الفرنسية أنّ لبنان هو بلدٌ أساسيٌّ لتحقيق التوازن الإقليمي. لذلك، فإن الزيارتين اللتين قام بهما ماكرون إلى لبنان في أعقاب تفجير الرابع من آب (أغسطس) في بيروت بُنيتا على السياسات الفرنسية التقليدية، بما فيها الدفع باتّجاه الإصلاحات الاقتصادية من خلال “مؤتمر سيدر” في العام 2018 أو المقاربة الفرنسية المزدوجة تجاه “حزب الله”، من أجل إحداث دفعة دبلوماسية متجددة لتجنب انهيار الاقتصاد اللبناني ودعم حركة الاحتجاج.

وفي حين تشكّل المجتمعات ثنائية القومية العربية واليهودية مكوّنات أساسية من الروابط الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ذلك يجعل المجتمع الفرنسي حساساً بشكلٍ خاص للوضع في المنطقة. وقد تأثّرت فرنسا بشكل مباشر بالحرب الأهلية في الجزائر في التسعينيات، على سبيل المثال، عبر مجموعة من الهجمات التي خططت لها “الجماعة الإسلامية المسلّحة” الجزائرية في العام 1995. وما يزال الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني عنصراً آخر للاستقطاب داخل المجتمع الفرنسي. وتؤدي هذه الأبعاد الداخلية إلى جعل قضية الاستقرار في المنطقة مصلحة أمنية رئيسية لفرنسا.

جسّد صعود “داعش” هذه الدينامية. فقد انضمّ مئات المواطنين الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، الذي نظم مهاجمة قاعة “باتاكلان” للحفلات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وتسببت الدينامية الجهادية الجديدة التي أنشأها تنظيم “داعش” في تشابُك الأمن الداخلي والسياسة الخارجية بصورة أكبر. وتعاونت فرنسا بنجاح مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد “داعش” في سورية والعراق وليبيا. وفي هذا الصدد، تُعد القواعد العسكرية الفرنسية في الأردن والإمارات ضرورية لاستعراض القوة الفرنسية في المنطقة، بشكل مستقل إذا لزم الأمر، حتى لو ظلّت القدرات الأميركية أساسية في مكافحة الإرهاب.

وفيما يتخطى البُعد العسكري، يُنظر إلى الاستقرار السياسي في باريس على أنه أساسي لمعالجة جذور الإرهاب. وقد استثمرت باريس في الجهود الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار في العراق وسورية منذ العام 2014، لكنها ترى أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل من دون حلول سياسية. لذلك، تحاول باريس توضيح البُعد الأمني قصير المدى لمكافحة الإرهاب بجهود طويلة الأمد للمساهمة في العمليات السياسية متعددة الأطراف في ليبيا أو سورية أو العراق.

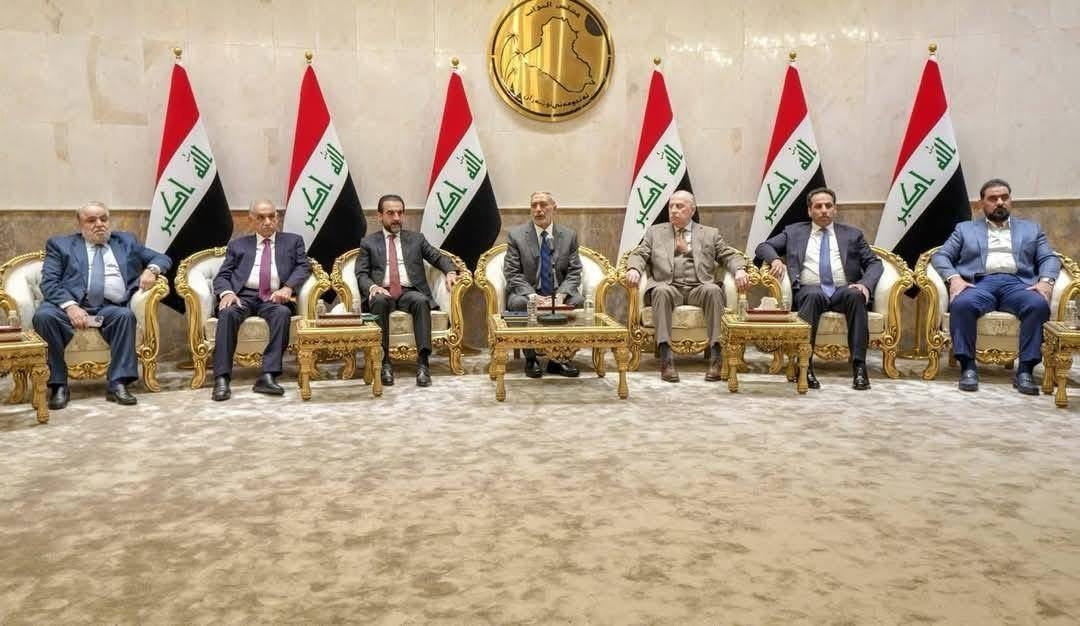

وتتوافق زيارات ماكرون الأخيرة إلى لبنان (في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) 2020) أو العراق (أيلول (سبتمبر) 2020) مع هذه الجهود وكذلك مع التقليد القائم على الحفاظ على العلاقات الثنائية والتوسّط عند الإمكان. ففي العراق، كانت فرنسا شريكةً ملتزمةً لكلٍّ من بغداد وأربيل منذ العام 2014 على الأقل. وقام وزير الدفاع الفرنسي السابق ووزير الخارجية الحالي، جان إيف لو دريان، برحلات عدة إلى العراق. كما أسهمت فرنسا في التحالف الدولي لهزيمة “داعش”، حيث وفّرت المدفعية، والدعم الجوي، والتدريب لقوات الأمن العراقية. وإضافة إلى ذلك، دعمت فرنسا إعادة الإعمار في سنجار والموصل في مرحلة ما بعد “داعش” وأقرضت العراق مبلغ 512 مليون دولار في العام 2017.

ويدعم الإطار الدستوري الفرنسي هذا النشاط الدبلوماسي من خلال مَنح الرئيس الصلاحيات التفاعلية والمرونة. وتحمل الثقافة الدبلوماسية الفرنسية قيمة خاصة للمبادرات الجديدة، كما تُستخدم صلاحية الدعوة إلى الاجتماعات لإعطاء زخم سياسي أكثر قوّة للأطر متعددة الأطراف. وبناءً على ذلك، جمع الرئيس ماكرون الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في العامين 2017 و2018، لكنه دعم أيضاً الجهود الأوروبية لإنقاذ “خطة العمل الشاملة المشتركة” من خلال محاولته تنظيم اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس روحاني لفتح مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في أيلول (سبتمبر) 2019. وقد نشأ أيضاً تشديد ماكرون الأخير على السيادة العراقية خشية أن يتسبب المزيد من الهجمات التي تشنّها الميليشيات المدعومة من إيران على الأصول الأميركية بترسيخ موقع العراق كمنطقة شديدة التأثر بالتوترات الأميركية-الإيرانية.

تجمع باريس بين الصلاحيات الرئاسية في السياسة الخارجية ونفوذها ضمن المؤسسات المختلفة متعددة الأطراف اعتماداً على موضوع وفعالية كل إطار عمل. ويتوافق البُعد الأوروبي من السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط بشكلٍ خاص مع رغبة أوسع نطاقاً في تعزيز السياسة الخارجية الأوروبية. وقد عزّز ماكرون سيادة الاتحاد الأوروبي وتضامنه، مع التركيز على الحدود، منذ العام 2017. ويؤثّر ذلك على ردود الفعل الفرنسية على الأزمات في ليبيا وسورية وبلدان شرق المتوسط، التي تشكّل مفترق طرق لجغرافية أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حين يُعد “حلف شمال الأطلسي” إطار عمليات فعّالا للعمل العسكري، إلا أن العديد من المبادرات الفرنسية تشمل التركيز على دور “مجلس الأمن الدولي”، الذي تتمتع فرنسا بعضويته. وتُظهر أمثلة مثل التحالف المناهض لـ”داعش” أو “مهمة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز” أنه يمكن أيضاً استخدام الأطر المخصصة إذا كانت توفر مزيداً من المرونة.

ويحاكي هذا البُعد متعدد الأطراف التقليد الفرنسي للانخراط الدبلوماسي ثنائي الأطراف في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك علاقاته مع جهات فاعلة محلية محددة، على سبيل المثال شركاء مكافحة الإرهاب. وتشكّل سورية وليبيا مثليْن جيديْن عن الأزمات التي تجمع فيها فرنسا هذه الأبعاد كافة. ففرنسا تدعم إدخال “قوات سورية الديمقراطية”، شريك التحالف المناهض لـ”داعش”في سورية، في العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في سورية، لأن باريس ترى أنه من الضروري أن تتفاوض جميع الأطراف والأقليات السورية على تسوية سياسية. وفي ليبيا، قدّرت باريس أنّ الجهات الفاعلة العسكرية الليبية على غرار حفتر، الذي تتعاون معه فرنسا في مكافحة الإرهاب، كانت المخرّب الأكبر للعملية بقيادة “الأمم المتحدة” عندما تم استبعادها منها، وبالتالي حاولت دفعها إلى المفاوضات. ومن ناحية أخرى، تم تشكيل موقف فرنسا في ليبيا أيضاً وبشكل متزايد من خلال دينامية أوروبية أكثرة قوّة مع ألمانيا، وإيطاليا، و”الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي” (التابعة للاتحاد الأوروبي) منذ بدء “عملية برلين”.

يتوافق التسلسل الزمني للتوترات الفرنسية-التركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع هذه الديناميات. فبعد فشل المحاولات الثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما مع برلين من خلال اجتماع قمة في العام 2018، للعمل مع أنقرة لمعالجة الهواجس الأمنية التركية المتعلقة بقوات سورية الديمقراطية، تبنّت باريس نهجاً أعلى نبرة. ويُنظر إلى أردوغان في فرنسا على أنه يستغل جميع التناقضات لتأكيد موقفه على الرغم من العروض الحقيقية من حلفاء مثل الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو ألمانيا. وتواصل باريس محاولة فتح حوارٍ بنّاءٍ أكثر مع أنقرة، إلّا أن عدد نقاط التوتر في تزايد، ابتداءً من العلاقات الغامضة مع الجماعات الجهادية في شمال غرب سورية، ووصولاً إلى ابتزاز أوروبا من خلال اللاجئين. ويشكّل الانتقاد الفرنسي للتدخل التركي في ليبيا درساً مباشراً استخلصته سورية في هذا الصدد؛ حيث قوّض التدخل المتزامن للروس والأتراك كلاً من المصالح الأميركية والأوروبية. وترى باريس كيف يمكن استخدام تمركز أنقرة في ليبيا كأداة ابتزاز خاصة بالهجرة ضد أوروبا بالطريقة نفسها التي استفادت بها تركيا من إدلب. لذلك، تسعى فرنسا إلى التضامن العسكري مع اليونان والعمل على جهود الوساطة مع تركيا داخل حلف “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وهكذا، يتم تحديث السياسة الخارجية الفرنسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل منتظم، ولكنها تبقى قائمة على خمسة عوامل رئيسية: المصالح الأمنية، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والنشاط الدبلوماسي، والتواصل الثقافي، وتعزيز قدرات أوروبا على حماية نفسها.

*زميل زائر في معهد واشنطن ودبلوماسي فرنسي محترف.